【Vol.2】超高齢社会を健康に生きるために

橋本 道男 先生

島根大学医学部 客員教授

厚生労働省が発表した2023年の簡易生命表の概況によると、日本人の平均寿命は女性が87.14歳、男性が81.09歳と推算されています1)。高齢化がますます進む中で、認知症の人の数も増加しています。

「だれでも歳はとるのだから、しかたがない」と思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか?

現在、DHAと呼ばれる脂肪酸の1つが、脳によい働きをすることがわかりつつあり、認知機能維持へのよい影響が期待されています。

それでは、DHAは脳にどのように働くのか、DHA研究の第一人者、島根大学の橋本道男先生にお話しいただきました。

高齢者層の増加で認知症人口が増えている

認知症は世界の課題になっている

世界保健機関(WHO)の2023年の報告によれば、世界の認知症有病者数は5,500万人を超え、毎年約1,000万人が新たに発症しているといわれています2)。このままの状態が続くと、2050年には現在の約2.5倍以上の1億3,900万人に増えると予測されています3)。

さらに、認知症は世界の疾患別死因の第7位であり、2019年の集計では全世界で 1 兆 3,000 億ドルの経済損失をもたらしたと報告されています3)。

認知症は世界における喫緊の課題なのです。

日本では認知症対策がすでに進められている

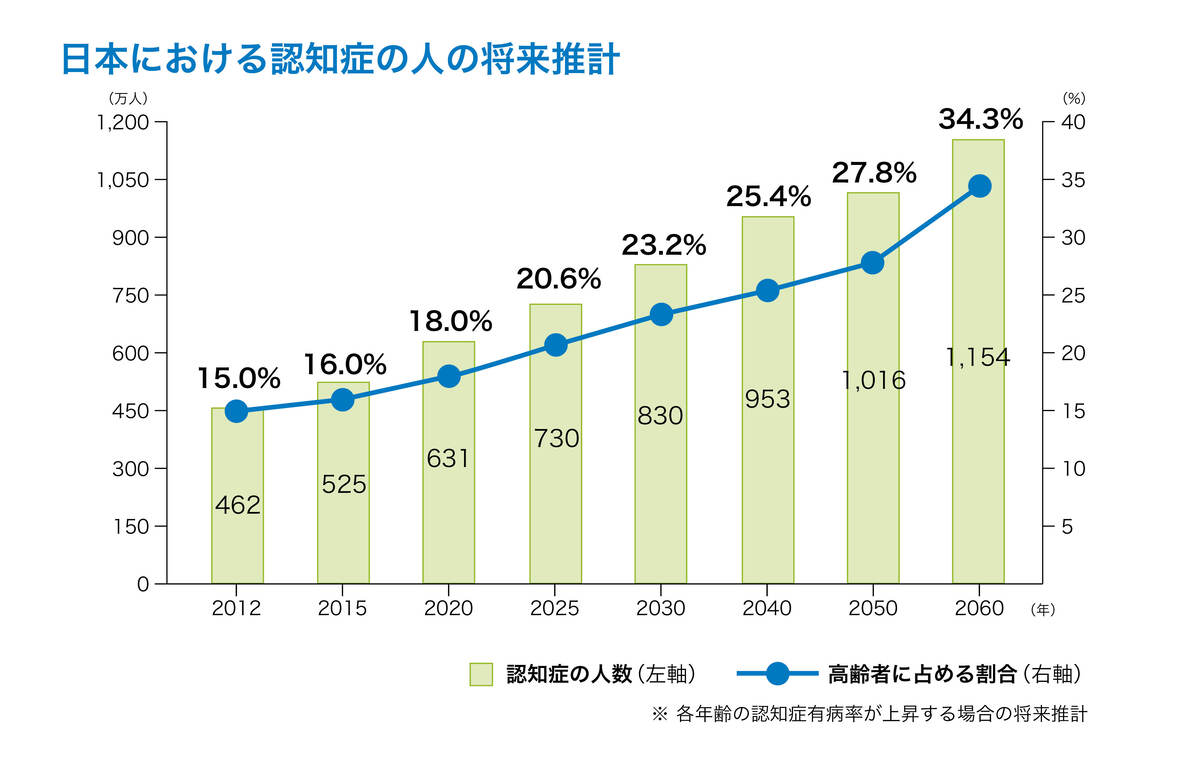

わが国では、高齢者層の拡大を背景に認知症人口が世界に先行して増加しています。厚生労働省研究班の調査によると、2012年時点で認知症高齢者の数は約462万人であり、2025年には約700万人に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人が発症すると推計されています4)。

そのため、国は「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)2015年」4)を策定し、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実現するために、認知症の予防策や診断・治療法の開発・推進などに取り組んでいます。

厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業)日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究 総括・分担研究報告書. 2015より作成

加齢による認知機能低下と認知症との違い

認知機能の低下はだれでも経験する

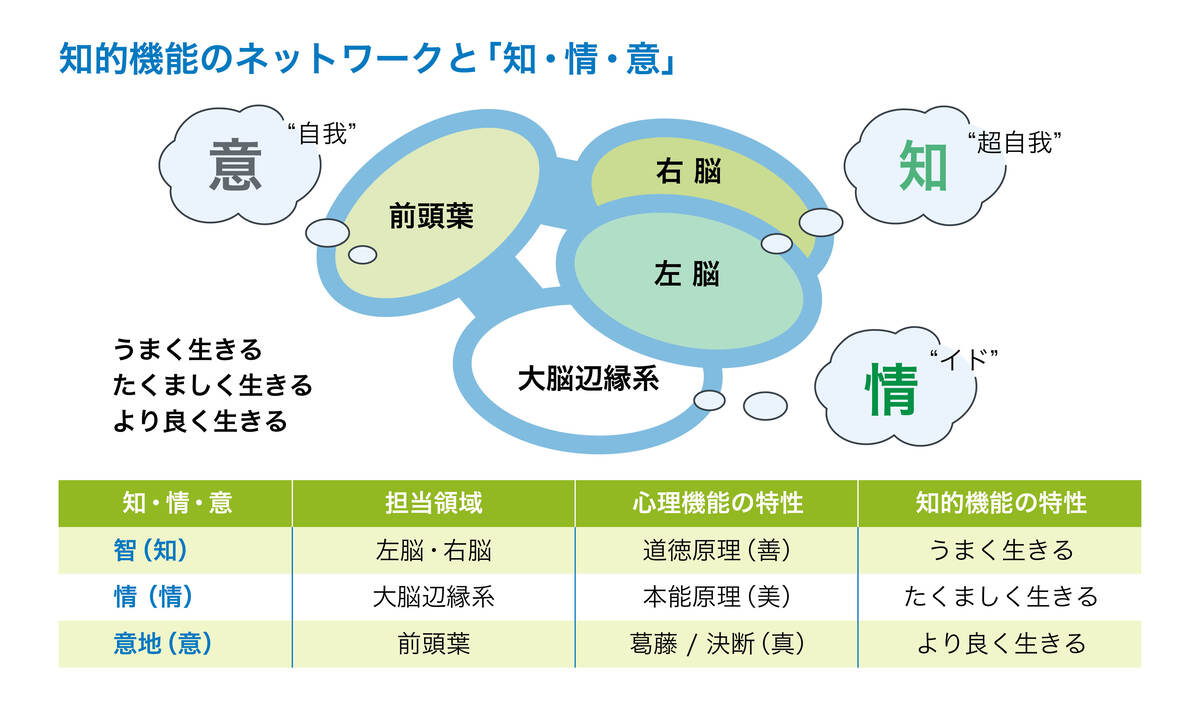

人間らしさのもととなる知的機能は、他の動物には見られない能力であるため、最も重要な「高次機能」とも呼ばれます。

これには、常識、判断力、理解力など、教育や経験の積み重ねで獲得する能力(結晶性知能)と、教育や経験なしに生まれながらに持っている新しいことを学習する能力(流動性知能)の2つがあります。

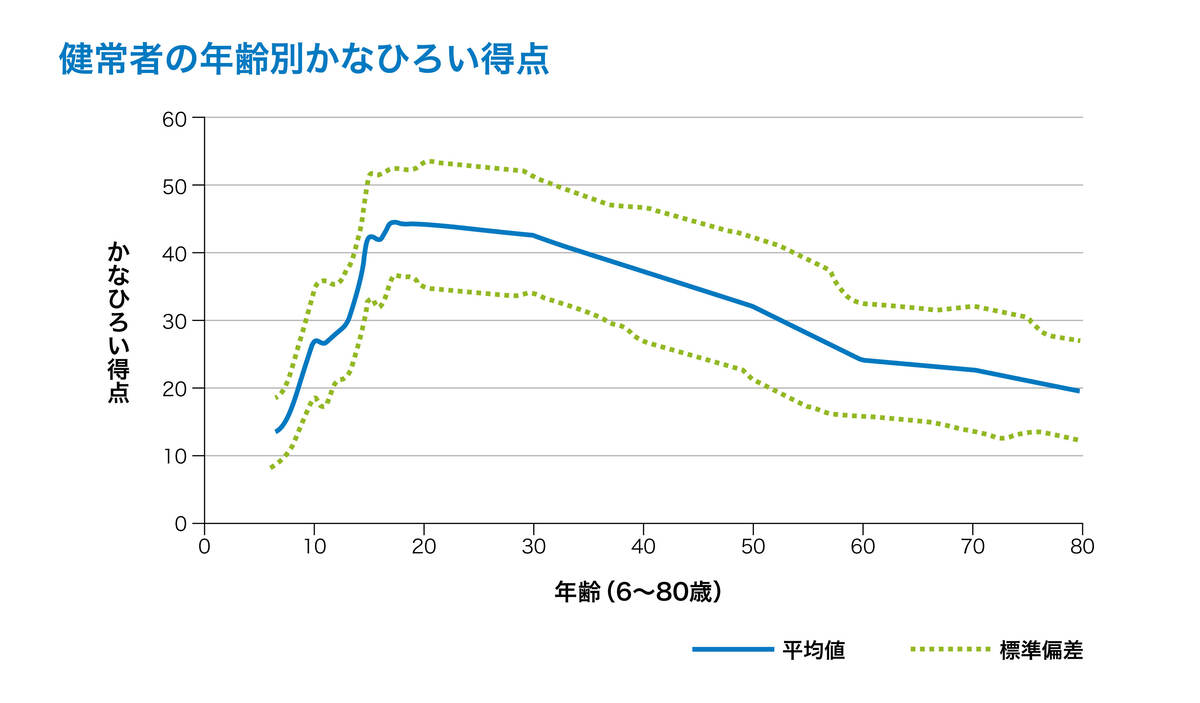

こうした能力は、生まれたときから発達し続け、成人期から高齢期に一定のレベルに達したあと、徐々に低下していきます。一般人を対象に「かなひろいテスト*」と呼ばれる方法で知的機能を評価した国内の研究では、一定の年齢を過ぎると成績が落ちていくことが確認されています5,6)。

しかし、加齢による知的機能の低下は、多少の差はあってもだれでも経験することであり、認知症という病気とは異なる、いわば自然現象です。

金子満雄.: ボケる脳の謎がとけた―前頭前野が教える痴呆対策, 1998, NHK出版.

*かなひろいテスト:かなで書かれた単文を読みながら「あ、い、う、え、お」が出てきたら印を付け、同時に文章の意味を理解しているかを問うテスト。一度に2つのことを処理する能力を評価する。

認知症は前頭葉の機能障害

「認知症」とは、脳の神経細胞の働きが徐々に低下し、認知機能(記憶、判断力など)が低下し、社会生活に支障をきたす病気です。

IQは頭のよさを表す指標として知られていますが、感性、理性、情動知能を反映するEQ(Emotional intelligence Quotient)と呼ばれる指標もあります。EQは自分の感情を適切にコントロールして、自分の持っている能力を最大限に発揮するための“社会的知性”を表すともいえます。

健康な人では、これらの機能を前頭葉が適切にコントロールしています。しかし、この前頭葉機能の障害が、認知症の前段階から見られるといわれています。

加齢による認知機能の低下では「よりよく生きていけなくなる」のに対し、認知症では前頭葉機能が障害されているため、「“うまく”生きていけなくなる」といってもよいかもしれません。

渕上哲:脳のはたらきからみた認知症-予防と介護の新しい視点-. 2015, 真興交易医書出版部.

DHAの認知機能に対する影響

認知機能の維持にDHAが注目されている

認知症の増加が世界的な問題となっている一方で、認知機能の低下予防や機能維持に期待できる成分として、青魚の脂肪(魚油)などに多く含まれる脂肪酸の1つであるDHAが注目されています。なぜならば、DHAが認知機能によい働きをする可能性が、次々に報告されているからです。

DHAの投与で記憶のミスが減少する

近年の様々な研究で、認知症の多くを占めるアルツハイマー病の脳には、アミロイドβと呼ばれるたんぱく質が増加していることが報告されています。これが脳の神経細胞死を引き起こすのではないかと考えられています7)。

実際に、アミロイドβをラットの脳に注入すると、目的物を探す、目的地に向かう、家に戻るなどの日常生活に欠かせない能力(空間記憶)が障害されます8)。これは認知症に見られる“徘徊”などの原因になると考えられますが、ラットにDHAを事前に投与しておくと、アミロイドβの増加が抑えられ、記憶のミスも減ることが確認されています8)。

DHAは認知機能の低下を遅らせる

魚をよく食べる高齢者は認知機能低下が遅い

DHAの認知機能に対する効果はいくつもの研究で明らかにされています。

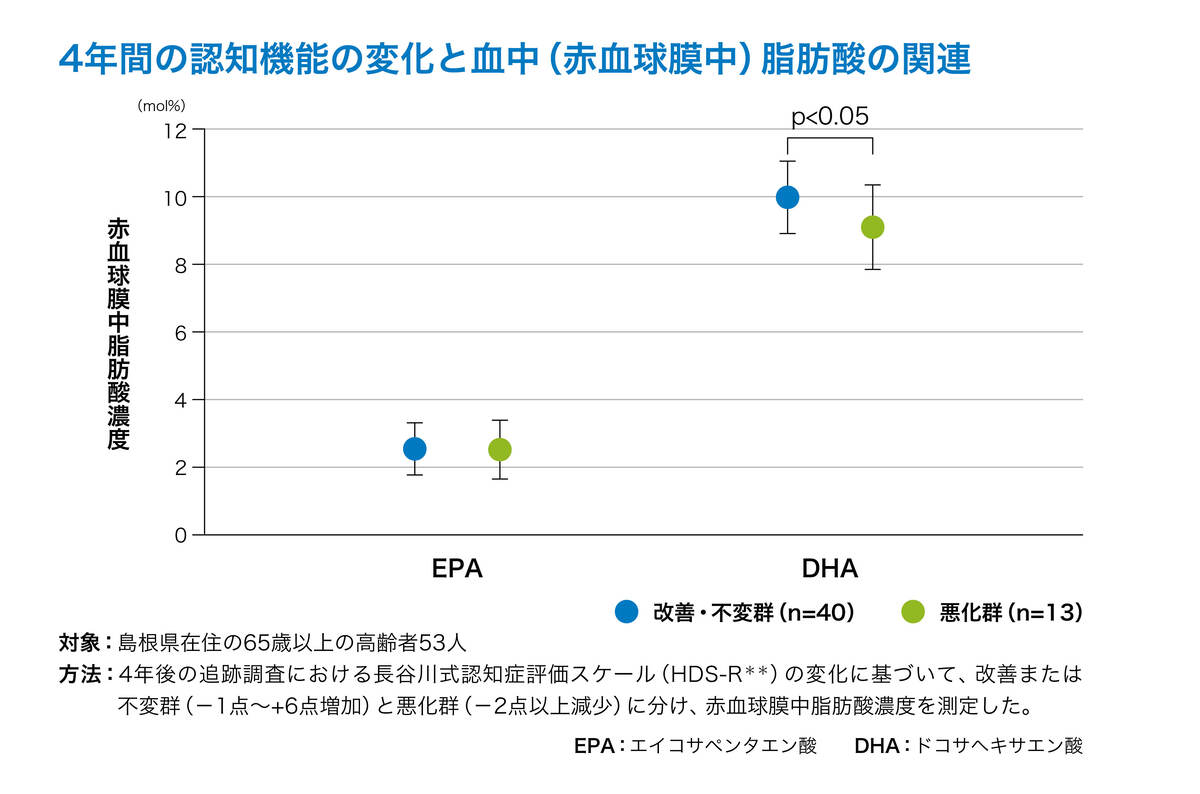

私たちが島根県在住の65歳以上の地域住民を対象に行った、認知機能、血液中のDHA濃度、栄養状態などを調査した研究では、もともと欧米人に比べて魚の摂取量が多い日本人の間でも、食事を通じてDHAの摂取量が多い集団では、そうでない集団に比べて、加齢に伴う認知機能の低下が遅延されることが確認されました9)。

すなわち、食事を通じてDHAを積極的に摂取することで認知機能の低下を遅らせることが期待できる一方で、DHAの摂取不足は認知機能低下のリスクを高める可能性があるといえます。

Hashimoto M, et al. J Pharmacol Sci. 2011; 116(2): 150-162.より作成

**HDS-R:年齢、見当識、3単語の即時記銘と遅延再生、計算、数字の逆唱、物品記銘、言語流暢性などの9つの質問項目で構成される認知機能検査。

認知機能の低下が進んだ人でもDHAは認知機能を維持する可能性がある?

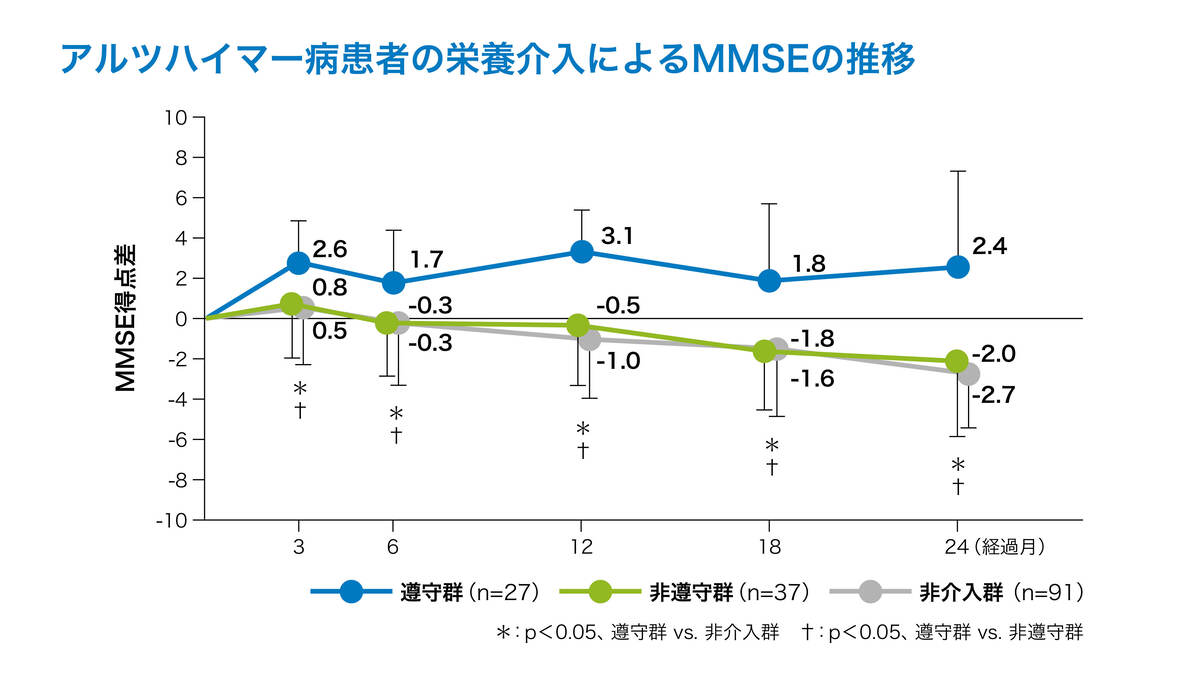

自治医科大学附属さいたま医療センターの研究グループは、認知症の中でもっとも多いアルツハイマー病の人を対象に、30ヵ月にわたって食事療法の効果を検討しました10)。

その結果、毎日80~90gの魚を食べ続けた人は、MMSE***と呼ばれる認知症の検査の成績が2年間にわたって大きく低下せず、調査開始時の数値がほぼ維持されることがわかりました10)。

このことから、認知機能の低下が進んだ人でも、DHAが認知機能を維持する可能性があることが示唆されています。

***MMSE:日本語ではミニメンタルステート検査。認知症診断用の検査で、見当識、記憶力、計算力、言語的能力、図形的能力などの11の質問項目で構成され、点数化して判定される。

植木彰. ALMINUM AND HEALTH. 講演: 14-18より作成

魚料理が苦手な人はどのようにDHAを摂取したらいい?

DHAを添加した飲料や食品が開発されている

わが国では食生活の欧米化などを背景に、魚を食べる機会が減り、魚料理が苦手な人も増えているといわれています。そうした人はどのようにしてDHAを摂取したらよいのでしょうか。

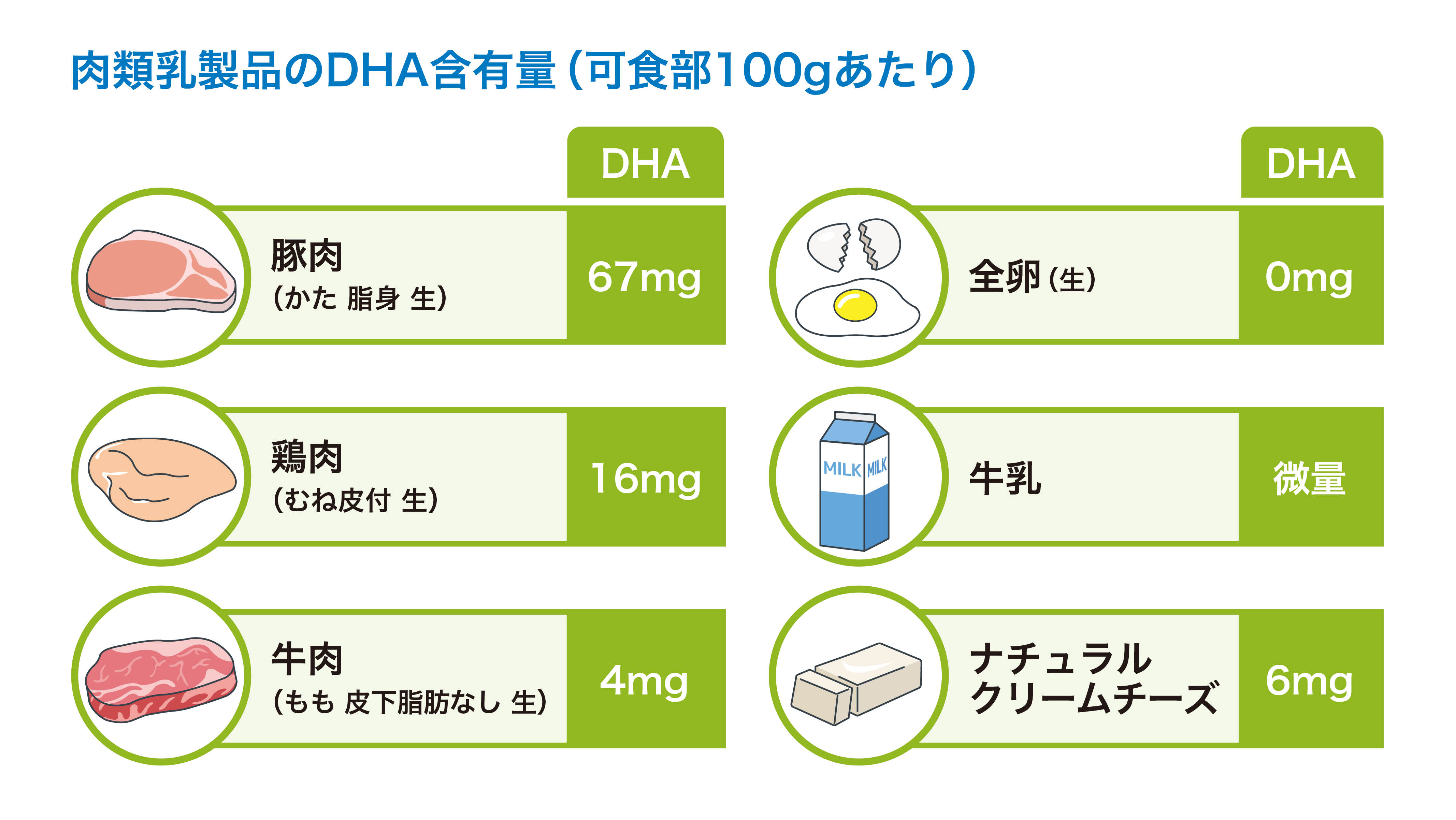

DHAは魚以外に肉類やチーズなどにも微量に含まれますが、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」11)では、DHAやEPAなどのオメガ3脂肪酸の1日の必要量が男性で2.0~2.2g、女性で1.6~2.0gとされており、肉やチーズのみからすべてを摂ることは難しいでしょう。

そこで、サプリメントが数多く開発されており、またDHAを強化した魚肉のソーセージやハンバーグ、油脂製品、焼きそば、パン、お菓子、飲料・乳飲料、味噌、豆腐など、多くのDHA強化製品があります。それらを上手に利用することもよい方法です。

文部科学省「日本食品標準成分表2015年版(七訂)脂肪酸成分表」より作成

低用量のDHAでも認知機能を助ける乳飲料

DHAを強化した食品や飲料には工夫された製品が多いのですが、魚料理が苦手な人は魚肉ソーセージなどでも魚の臭いが気になり、食べられないことも少なくないようです。

そうした人のために、魚臭を無臭化した乳飲料が開発されています。この乳飲料は DHAの酸化を抑えることで無臭化されており、DHAの品質も維持されています。

島根大学の研究グループは健常な高齢者79人を、DHA含有の魚臭無臭化乳飲料を摂取する群43人と通常の低脂肪乳飲料を摂取する対照群36人に分け、それぞれの継続摂取後6ヵ月後と12ヵ月後に、2つの認知機能スコア(MMSE、HDS-R)の変化を比較しました12)。

その結果、無臭化乳飲料摂取群の認知機能スコアが対照群のスコアを上回り、DHAが健常高齢者の認知機能を維持・向上させることが確認されました12)。

一般的なDHA試験で設定されるDHA量は1.7gほどですが、無臭化飲料のDHA量は297mgでした。つまり、低用量であっても高い効果を得られていたことがわかります。

本来、水と脂肪は混ざりにくいものですが、乳飲料はそれに含まれるリン脂質によって乳化されているために、脂肪酸であるDHAが低用量でも混ざりやすく、より吸収されやすいのだと考えています。

DHAを積極的に摂取しましょう!

私たちの心身の健康維持のためには、DHA摂取が大切です。ただし、DHAは私たちの体内でつくられることはないので、食事やサプリメントなどで摂取する必要があります。

幸いにも、DHAは魚油(特に青魚)に豊富に含まれています。また最近ではDHAを強化した食品や飲料も開発されています。

これらを利用して、認知機能によい影響をもたらすことが明らかになりつつあるDHAを、積極的に摂取していただきたいと思います。

出典:

- 厚生労働省.令和5年簡易生命表の概況. (2024年10月16日時点)

- World Health Organization. Fact Sheets. Dementia. 2023

- World Health organization. Global status report on the public health response to dementia. 2021

- 厚生労働省. 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン). 2015(2024年10月16日時点)

- 金子満雄. ボケる脳の謎がとけた 前頭前野が教える痴呆対策. 1998, NHK出版.

- 金子満雄. 失語症研究. 1990; 10(2): 127-131.

- Hardy JA, et al. Science. 1992; 256(5054): 184-185.

- Hashimoto M, et al. J Neurochem. 2002; 81(5), 1084-1091.

- Hashimoto M, et al. J Pharmacol Sci. 2011; 116(2): 150-162.

- 植木彰. ALMINUM AND HEALTH. 講演: 14-18.

- 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準(2020年版)「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書. 2020; 151.(2024年10月16日時点)

- Ichinose T, et al. J Funct Foods. 2020; 74: 104195.